东方亿思遍布中、美、欧、日的近200人的知识产权专业团队,为包括国内外初创公司以及跨国财富500强企业的各行业客户,提供全方位的知识产权服务。

【商标】“其他不良影响”绝对事由的法律适用(上)

*原文发表于2016年第1期《中华商标》

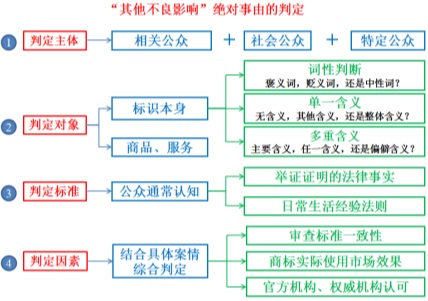

《商标法》第十条第一款第(八)项规定的是某标志作为商标是否具有“其他不良影响”,是商标不予注册的绝对事由。针对该条款的法律适用比如判定主体、判定对象、判定标准、判定因素等,尚未形成系统的研究,判定尺度尚不统一,更没有形成统一的认识。在商标评审委员会一审败诉的案件中,“其他不良影响”绝对事由案件在2012年、2013年分别占据6%、5%,2014年则飙升至10%。[1]这说明一审法院与商标评审委员会在判定尺度上存在明显差异。此外,“知产宝”知识产权案例库查询结果显示,二审法院与一审法院关于“其他不良影响”绝对事由的判决也存在很大差异。针对商标的“其他不良影响”,到底谁说了算?本文旨在对上述问题进行初步探析,试图总结出若干判定规则。

一、“其他不良影响”绝对事由的判定主体:相关公众、社会公众、特定公众

讨论“其他不良影响”绝对事由,首先涉及的问题就是判定主体,这也是最容易被忽视却是最基本的问题。

第一个问题,“其他不良影响”绝对事由的判定主体有哪些类型?对于在先商标、在先权利等相对事由,判定主体是相关公众,包括诉争商标、引证商标指定使用、核定使用商品、服务(或关联商品、服务)涉及的消费者和经销商。对于显著性绝对事由,有观点认为判定主体是相关公众以及同行业经营者。针对“其他不良影响”绝对事由的判定主体,有观点认为,在对诉争商标是否具有其他不良影响进行判断时,就存在多种选择:相关公众、一般公众以及相关领域的特定群体。[2]笔者注意到,在“其他不良影响”绝对事由案件中,部分法院判决有意识地使用了社会公众的概念。比如在“少年领袖”案中,法院判决同时使用了社会公众和相关公众的概念。[3]在其后的部分法院判决则进一步单独使用社会公众的概念,以示区别于相关公众。比如,“楚瑜”案[4]、“湖北佬”案[5]、“溥儀眼镜PUYIOPTICAL”案[6]、“全药”案[7]。在此基础上,有观点认为:“其他不良影响”绝对事由的判定主体包括相关公众、社会公众以及特定公众三种类型。笔者认为,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)第3条规定:“人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。”其中,“其他不良影响”绝对事由的判定涉及“政治、经济、文化、宗教、民族”等方面,不同于微观的、具体的、个体的商业经济纠纷和利益纠纷;并且,“其他不良影响”绝对事由的判定涉及“社会公共利益和公共秩序”,主要是指公序良俗(社会公共秩序和善良风俗),不同于特定民事权益。因此,将社会公众以及特定公众作为“其他不良影响”绝对事由的判定主体之一具有合理性,体现了《商标法》对“其他不良影响”绝对事由判定的严格标准这一价值导向。

第二个问题,在上述相关公众、社会公众以及特定公众三种不同类型的群体中,以哪类群体的判定为准?北京市高级人民法院周波法官在前述文章中指出:判断是否具有不良影响仍应当区分不同类型,以其对应的特定领域的特定群体为准,只要该特定群体认为诉争商标标志或其构成要素具有不良影响,就可以认定该商标标志具有不良影响。在“城隍”案中,判断争议商标是否具有宗教方面的不良影响,就应当以特定宗教的信众为判断主体,看争议商标作为商标使用是否会损害该领域特定群体的宗教感情。笔者注意到,在“城隍”案中,商标评审委员会、一审、二审法院均认为:“城隍”也被用来指代道教的特定神灵。将“城隍”作为商标在宝石等商品上加以使用,将对信奉道教的相关公众的宗教感情产生伤害,并对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。[8]该二审判决认定的判定主体是“信奉道教的相关公众”,即特定公众(该案中的宗教信众)与相关公众(该案争议商标核定使用商品涉及的消费者、经销商)交叉重叠的部分。此外,“其他不良影响”绝对事由的判定主体问题还与另一问题相关,即,判定某标志作为商标违反“其他不良影响”绝对事由,是否应当结合商标指定使用的商品、服务。如果需要结合商品、服务,那么判定主体的范围应当限定于相关公众。如果无需结合商品、服务(即,适用于所有类别的商品、服务),那么判定主体的范围可以扩展至社会公众。如果“其他不良影响”的判定以特定公众为准,那么,在需要结合商品、服务的情形下,判定群体是特定公众与相关公众的交集;在无需结合商品、服务的情形下,判定群体则是特定公众与社会公众的交集。

二、“其他不良影响”绝对事由的判定对象:标志本身

《商标法》第十条第一款第(八)项规定的是有关“标志”不得作为商标使用。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第3条规制的也是有关“标志”或者其“构成要素”。由此可见,标志本身是“其他不良影响”绝对事由一个非常重要的判定对象。而标志本身的判定主要涉及该标志或者其构成要素的含义,可划分为词性判断、单一含义、多重含义等不同情形。

1、词性判断:褒义词,贬义词,还是中性词?

对褒义词的判断,在一般情况下不存在争议,但是实践中仍有一小部分案例存在争议。比如,在“老乡长”案中,一审法院撤销了商标评审委员会裁定,并认为:“老乡长”为带有一定感情色彩的尊称,异议人并未提交充分证据证明异议商标指定使用在果酒等商品上易导致损害政府形象等不良影响。[9]

对于词性的判断,争议较多的是如何判断贬义词与中性词。在“白富美BAIFUMEI”、“高富帅”案中,一审法院认为:“白富美”为当今社会上的流行用语,用在指定使用的背包等商品上易产生不良、消极的社会影响。含有“高富帅”文字的标志作为果汁等商品领域中的商标品牌使用,易产生不良社会影响。二审法院则认为:申请商标系近年流行的网络用语,意指某种类型的女性/男性,并无明显的贬低、丑化该类女性/男性的含义,因此难以认定申请商标具有“其他不良影响”。[10]在“乡巴佬”案中,一审法院认为:词汇的含义并非一成不变,会受到特定的语言环境和历史条件的影响,随着时代的进步和人们观点的更新而改变。“乡巴佬”一词在过去年代曾具有贬义,但不可否认的是,该词现在已被赋予了一种新的淳朴含义和幽默意味,已成为中性词汇。[11]在前述“湖北佬”案中,商标评审委员会认为:“湖北佬”多用来形容湖北人耍小聪明、狡猾、狡诈,是对湖北人不尊重的称呼。一审、二审法院则认为:“湖北佬”,虽然有指称湖北人的含义,但按照社会公众的一般认知习惯,未必会将该词理解为对湖北人不尊重的称呼。在“VANITY FAIR”案中,一审法院认为:“VANITY FAIR”的中文含义包括“虚荣无聊的社会、浮华的世界、名利场”,中国消费者识读会产生消极不利的影响。二审法院则考虑了申请商标的中文含义“名利场”系对现实社会现象的一种客观描述,其本身是中性的、既无贬损之含义,亦未宣扬违背善良风俗之行为准则、风俗习惯。[12]在“LL LUXURY LIVING”案中,一审、二审法院均认为:“LL LUXURY LIVING”可译为“奢侈生活”,“奢侈生活”作为商标使用并不具有“其他不良影响”。[13]

2、单一含义:无含义,其他含义,还是整体含义?

如果涉案标志并非固定表达、并无固定含义,当然就无法指向具有“其他不良影响”的内容。如果涉案标志的部分构成要素与其他构成要素结合后排除了具有“其他不良影响”的含义,或者形成了与“其他不良影响”无关或不再具有“其他不良影响”内容的新的整体含义,那么涉案标志也不再具有“其他不良影响”的含义。

第一种情形,涉案标志无任何含义。在“通寻兵”案中,一审法院认为:申请商标易被相关公众识别为“通信兵”,使用在计算机外围设备等商品上易使相关公众认为该商品为通信兵系统的军工产品,继而误导消费,造成不良影响。二审法院则认为:“通寻兵”三个汉字并非汉语中的固有词汇,且不论是单字还是整体,均不存在有害于社会主义道德风尚的情形。[14]在“ZENPEP”案中,一审法院认为:“ZENPEP”中的“ZEN”译为“禅宗”,为非常常用的佛教用语,将其作为商标指定使用在人用药等商品上易产生不良的社会影响。二审法院则认为:“ZENPEP”本身没有固定含义,属于臆造词,中国的相关公众在看到该商标时,不会刻意地将其拆解为“ZEN”和“PEP”并意识到“ZEN”具有“禅、禅宗”的意思。[15]在前述“楚瑜”案中,一审、二审法院亦认为:“楚瑜”并无固定含义,社会公众也未必会将该词理解为指代我国台湾地区亲民党主席宋楚瑜。

第二种情形,涉案标志的部分构成要素虽然具有包含“其他不良影响”内容的多重含义,但是与其他构成要素结合后排除了具有“其他不良影响”的含义,指向了与“其他不良影响”无关的其他含义。在前述“少年领袖”案中,一审、二审法院均认为:“领袖”虽然在一定场合可以指向国家、政治团体、群众组织的最高领导人,但该词一般被社会公众通常理解为在某一行业或领域有突出的成绩、起到领头或者表率作用的人。相关公众在看到“少年领袖”词组时,一般会将其理解为少年中的佼佼者或者起表率作用者,而不会将其理解为被告认定的“少年中的国家、政治团体、群众组织等的最高领导人”的含义。

第三种情形,涉案标志的构成要素虽然含有贬义词汇或包含“其他不良影响”内容的词汇,但是与其他构成要素结合后形成了与“其他不良影响”无关或不再具有“其他不良影响”内容的新的整体含义。有观点认为:在有些情况下,商标构成要素虽然貌似带有贬义,但是能够证明确是为表达良好寓意,而且并没有使相关公众直观感受到其明显带有不良意图的,不宜仅仅根据该商标构成要素中带有贬义词而认定其为不良影响的商标。[16]在“偷杯酒”案中,一审、二审法院均认为:虽然“偷”字多被理解为盗窃的含义,但是,并不意味着包含“偷”字的所有标志均具有不良影响。“偷杯”系我国部分地区婚礼等庆典中的一种风俗习惯,具有较为良好的用意,亦是对我国悠久历史中传统习俗的传承和延续。故不应认定申请商标具有不良影响。[17]在“植物大战僵尸”案中,一审法院认为:对文字商标是否具有不良影响的判断应当以中国境内相关公众对申请商标的整体含义的理解为标准。[18]在上述案例中,“偷杯”词汇形成了新的整体含义,已经完全区别于贬义词“偷”;“僵尸”虽然是贬义词汇,但是“植物大战僵尸”词汇表现为主语、谓语和宾语结构,也形成了新的整体含义,该词汇在整体上传递的也并非是负能量。

3、多重含义:主要含义,任一含义,还是偏僻含义?

同一个中文词汇可能具有多重含义,尤其是在不同语境之下;同一外文词汇可能也具有多重中文含义;部分外文词汇的中文含义可能比较偏僻,不为公众知晓。那么,在判定具有多重含义的标志是否具有“其他不良影响”时,如何判定该标志的含义呢?

第一,判定某标志是否具有“其他不良影响”,应当考虑该标志的主要含义,还是只要其中一种含义可能存在消极、负面影响的可能即认定该标志具有“其他不良影响”?这一问题在实践中存在很大的争议。一方面,部分法院判决并未因为某标志多重含义中的一种含义可能存在消极、负面影响的可能即认定该标志具有“其他不良影响”。在“真实信仰”案中,一审法院认为:“信仰”属于多义词,宗教信仰仅是其指向的客体之一,从实际使用情况来看,“信仰”一词的其他含义同样被广泛使用,其并未与宗教含义建立唯一对应的联系。[19]在“VANITY FAIR”案中,一审法院认为:“VANITY FAIR”的中文含义包括“虚荣无聊的社会、浮华的世界、名利场”,中国消费者识读会产生消极不利的影响。二审法院则认为:“VANITY FAIR”可以翻译为“虚荣无聊的社会、浮华的世界、名利场”,但鉴于商标申请人的杂志《Vanity Fair》具有较高知名度,且通常将其翻译为“名利场”,因此相关公众易将申请商标理解为“名利场”之含义。在“蒋公”案中,一审法院认为:“蒋”姓为我国常见姓氏,“公”字一般指对男子的尊称,因此“蒋公”一般指对蒋姓男子的尊称。虽然蒋介石亦可被人称为“蒋公”,但商标评审委员会认为“蒋公”近代多指蒋介石缺乏事实依据,也不符合在现代语境下中国大陆地区社会的普遍认知。[20]另一方面,在前述“城隍”案中,二审判决认为:对于具有多种含义的标志,如其所具有的一种含义属于上述具有其他不良影响的情形,则该标志仍应被认定为具有其他不良影响而不应作为商标使用。

第二,判定外文标志是否具有“其他不良影响”,应当充分考虑该外文标志的主要含义,还是只要其中一种偏僻含义可能存在消极、负面影响的可能即认定该标志具有“其他不良影响”?在“YAMATO”案中,一审法院认为:对于一个外文商标是否具有不良影响的判断,首先应考虑该外文商标所对应的中文含义能否为相关公众所普遍知晓。我国是以中文为官方语言的国家,对于外文商标含义的判断,应以相关公众通常的语言认知水平为标准,而对于较为生僻的外文词汇,不能仅以其中文含义具有相关文献出处为由即认定该含义已为公众所知。[21]在“TREASURYVISION”案中,一审法院认为:“TREASURY”翻译成中文后有多种含义,包括宝藏、宝库、金库、财政部等,其主要含义或第一含义并不是商标评审委员会所提到的“财政部”,而我国一般也并不使用“TREASURY”作为财政部的官方译文。也就是说,对于中国普通消费者而言,“TREASURY”具有“财政部”这一中文含义并不为普通公众所熟知。[22]在“ADMIRAL”案中,一审法院认为:虽然申请商标可译为“海军上将”,但其同样还有“舰队司令”、“渔船队长”等中文含义,与军衔并无固定的或者特定的联系。而且,“ADMIRAL”并非英语常见词汇,对于中国相关公众而言,仍主要是将其作为英文字母的组合进行识别。[23]在“GAMING G SERIES及图”案中,一审法院认为:“GAMING”虽然可翻译为“赌博”,但也有“游戏”的含义。鉴于该单词的“赌博”含义并非常用含义,不为公众所广泛知晓,且使用在“计算机软件”等商品上时,消费者一般将“GAMING”与“游戏”含义对应。[24]在上述“TREASURYVISION”、“ADMIRAL”、“GAMING G SERIES及图”案中,外文标志均具有多重含义,且主要含义与具有“其他不良影响”的内容无关,或并未形成一一对应关系,因此,法院判定上述外文标志不具有“其他不良影响”。

注释:

[1]商标评审委员会《法务通讯》第63期、第66期。

[2]周波:《不良影响判断主体的确定》,2014 年7月25日《中国知识产权报》。

[3]北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2481号行政判决书、北京市高级人民法院(2010)高行终字第284号行政判决书。

[4]北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第776号行政判决书、北京市高级人民法院 (2010)高行终字第877号行政判决书。

[5]北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第94号行政判决书、北京市高级人民法院(2011)高行终字第953号行政判决书。

[6]北京市第一中级人民法院(2011)一中行初字第1351号行政判决书。

[7]北京知识产权法院(2015)京知行初字第1781号行政判决书。

[8]北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第1861号行政判决书、北京市高级人民法院(2014)高行终字第539号行政判决书。

[9]北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第1718号行政判决书。

[10]北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第6103号行政判决书、北京市高级人民法院(2014)高行知终字第3664号行政判决书、北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第6547号行政判决书、北京市高级人民法院(2015)高行知终字第1711号行政判决书。

[11]北京市第一中级人民法院(2010)中知行初字第1466号行政判决书。

[12]北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第8784号行政判决书、北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1296号行政判决书。

[13]北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第4391号行政判决书、北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1518号行政判决书。

[14]北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第4953号行政判决书、北京市高级人民法院(2014)高行知终字第2456号行政判决书。

[15]北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第2644号行政判决书、北京市高级人民法院(2012)高行终字第1671号行政判决书。

[16]何暄:《含贬义词的商标不一定为不良影响商标》,2015年3月20日《中国知识产权报》。

[17]北京知识产权法院(2014)京知行初字第66号行政判决书、北京市高级人民法院(2015)高行知终字第1277号行政判决书。

[18]北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第4474号行政判决书。

[19]北京知识产权法院(2015)京知行初字第2292号行政判决书。

[20]北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第2825号行政判决书。

[21]北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第123号行政判决书。

[22]北京市第一中级人民法院(2009)一中知行字第2209号行政判决书。

[23]北京市第一中级人民法院(2014)一中知行字第2300号行政判决书。

[24]北京知识产权法院(2015)京知行初字第1179号行政判决书。